Колесные пары подвижного состава воспринимают и передают на рельсы вес кузова, тележек и оборудования, смонтированного на колесных парах, и силы, возникающие в результате колебаний всех элементов подвижного состава при его движении, направляют движение экипажа по рельсам и воспринимают горизонтальные поперечные силы. У локомотивов через колесную пару передается вращающий момент тягового двигателя, а в месте контакта колес с рельсами при тяге и при торможении появляются силы сцепления или скольжения.

Колесная пара состоит из оси и двух колес. Ось колесной пары по длине имеет различные диаметры. Наибольший диаметр имеет так называемая подступичная часть оси, поскольку эта часть испытывает наибольшие нагрузки и в наибольшей степени подвержена повреждениям. Размеры отдельных участков осей локомотивов определяются конструкцией подвешивания тягового двигателя, типом рамы тележки и способом монтажа зубчатых колес. В частности, конструкция рамы тележки определяет место установки букс на колесной паре, а следовательно, и расположение шеек на оси колесной пары. У вагонов, электровозов и тепловозов с индивидуальным тяговым приводом буксы на колесных парах установлены с внешней стороны колес (на концах оси).

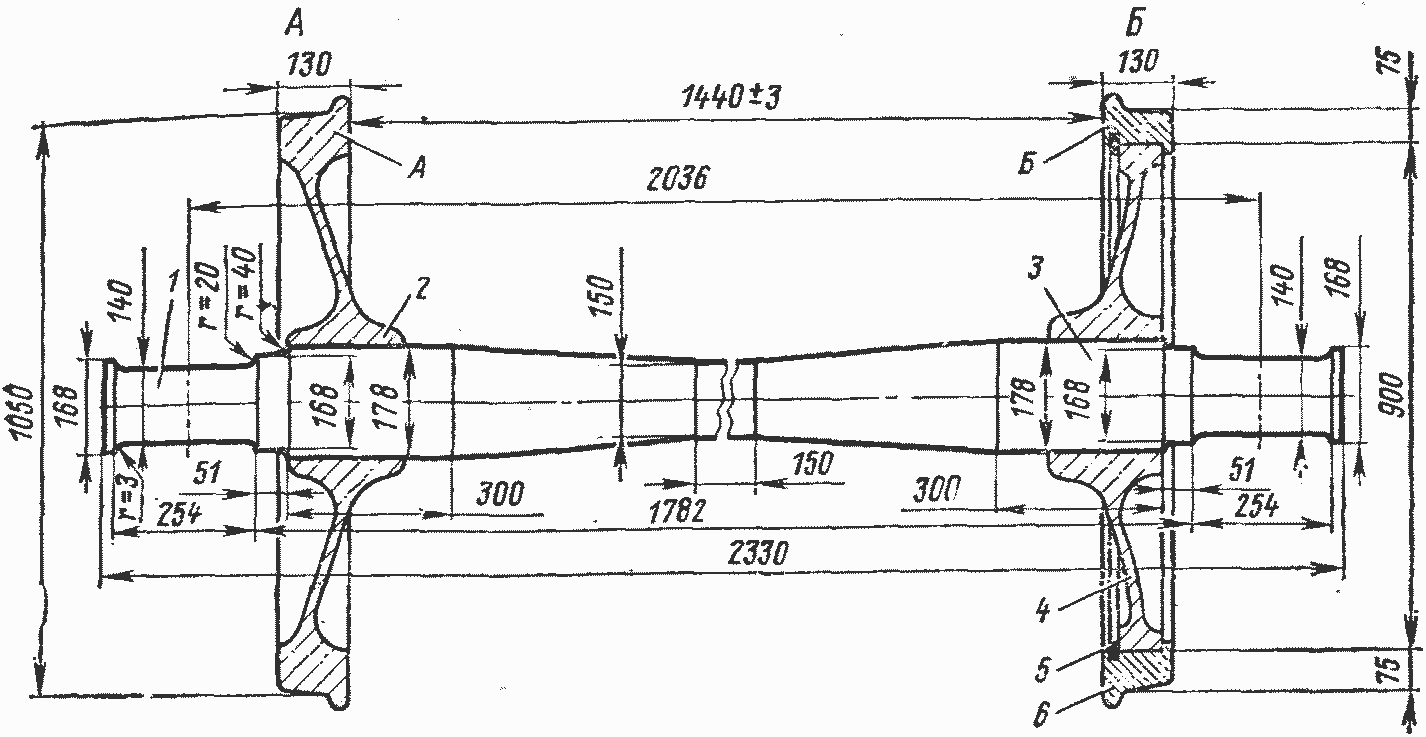

Рис. 1. Колесная пара тепловоза ТЭЗ:

1 — колесный центр; 2 — бандаж; 3 — зубчатое колесо редуктора; 4 — удлиненная ступица колесного центра; 5 — ось; 6 — разрезное кольцо, фиксирующее бандаж

Такие колесные пары имеют оси с наружными шейками. Колесные пары с внутренними шейками (расположенными между колесами) применялись в паровозах, электровозах, построенных в 20—30-х годах, имеющих шатунно-спарниковую передачу усилий от двигателя на колесные пары, и на некоторых современных электровозах с одним общим тяговым двигателем на тележке.

Оси некоторых электровозов и тепловозов (например, серий ТЭ1 и ТЭ2) имеют место для посадки венца зубчатого колеса, через которое двигатель передает колесной паре вращающий момент. У большинства электровозов и тепловозов зубчатые колеса крепятся на удлиненной ступице колесного центра или соединяются болтами с колесным центром (рис. 1).

Как будет видно из следующих глав книги, уменьшение массы и жесткости колесной пары приводит к уменьшению сил взаимодействия пути и подвижного состава. Поэтому оси некоторых, в частности высокоскоростных, локомотивов изготавливаются из стали с высокими прочностными характеристиками; это позволяет уменьшить их диаметр и делать их полыми по всей длине.

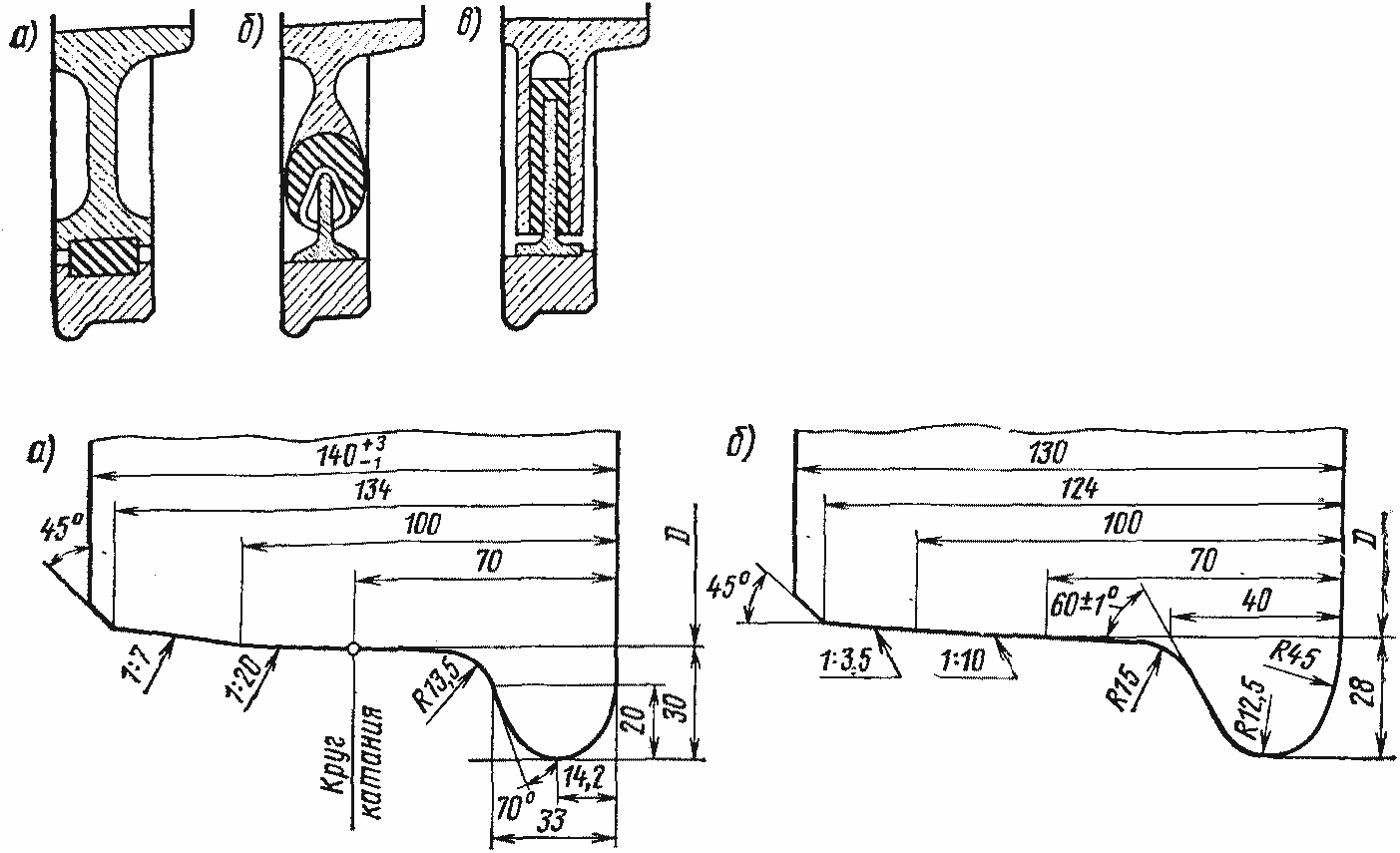

Колеса (рис. 2) бывают двух типов: сборные, состоящие из колесного центра и бандажа, и неразборные, или безбандажные (в основном цельнокатаные или реже литые).

Рис. 2. Безбандажное (А) и сборное колесо с надетым бандажом (Б) колесной пары:

1 — шейка; 2 — ступица; 3 — подступичная часть; 4 — центр дисковый стальной; 5 за водное кольцо; 6 — бандаж

Колесный центр состоит из ступицы, напрессовывающейся на подступичную часть оси колесной пары, обода, на котором крепится съемный бандаж, и промежуточной части, выполненной в виде диска (дисковые центры) или спицевого диска (спицевые центры). На обод колесных центров составных колесных пар в горячем состоянии надевается бандаж, который фиксируется разрезным бандажным кольцом (см. рис. 1). При остывании бандажа и кольца они сжимают обод, и таким образом бандаж закрепляется на колесном центре.

Для снижения инерционных сил, а следовательно, и сил ударного воздействия колесных пар на рельсы при их движении по неровностям пути или при неровностях на самом колесе целесообразно уменьшить жесткость колесной пары и особенно жесткость диска между ступицей и ободом колес. Однако чрезмерное уменьшение жесткости этой части колесного центра может привести к потере его прочности. Поэтому делаются попытки создать надежно работающие колеса с упругими (резиновыми) элементами между ступицей и ободом колеса (рис. 3). Некоторые из таких конструкций колесных пар проходят испытания.

Нормальная ширина вагонных колес и колес тендеров паровозов 130 мм, а локомотивных 140 мм1. Очертания поверхности катания новых локомотивных и вагонных колес показаны на рис. 4. Средняя часть поверхности катания бандажей имеет коничность 1/20, а боковая наружная часть поверхности катания бандажа у подвижного состава в СССР 1/7. Заканчивается она фаской шириной 5—6 мм, имеющей угол с вертикалью 45°. Повышенная коничность наружной части колес и фаска облегчают перекатывание бандажа с остряков стрелочных переводов на рамный рельс. У цельнокатаных колес вместо фаски делается закругление радиусом около 10 мм.

1 Здесь и ниже приведены данные о размерах элементов подвижного состава железных дорог СССР.

Рис. 3. Конструкции колес с резиновыми элементами между диском и бандажом (а), а также в составном диске (б) и (в)

Рис. 4. Очертания поверхности катания локомотивных (а) и вагонных (б)

колес

Из рис. 4 видно, что средний круг катания колеса (обычно называемый просто кругом катания) находится на расстоянии 70 мм от внутренней вертикальной грани. По этому кругу и определяется значение диаметра колес. Номинальный проектный диаметр вагонных колес на дорогах нормальной колеи равен 900, 950 и 1050 мм. Номинальный диаметр колес тепловозов равен 1050 мм, а электровозов — 1200 и 1250 мм. Номинальный диаметр колес у зарубежных вагонов с колеей 1435 мм колеблется от 814 до 1050 мм, у тепловозов — от 1016 до 1200 мм, у электровозов — от 925 до 1750 мм.

Поверхность катания большинства типов колес переходит в гребень (реборду) колеса выкружкой, радиус которой 13—15 мм. Угол наклона к горизонту рабочей (контактирующей с рельсами) реборды у вагонных колес без износов 60°, у локомотивных — 70°.

Номинальная толщина гребня регламентирована, и по Правилам технической эксплуатации железных дорог СССР [27] (ПТЭ) равна 33 мм (измеряется у локомотивов на расстоянии 20 мм от вершины гребня, а у вагонов — на расстоянии 18 мм). В некоторых типах экипажей, где большое количество осей заключено в одну раму, для лучшего прохождения ими кривых участков пути колеса средних осей могут не иметь гребней, т. е. быть безребордными.

В процессе эксплуатации поверхность катания и гребень колесной пары изнашиваются. Наибольший износ поверхности катания (так называемый прокат), наблюдается на участке, расположенном ближе к гребню. Здесь по мере увеличения износа поверхность катания колеса превращается из конической в цилиндрическую, а затем принимает криволинейно-вогнутое очертание. Наибольший прокат по кругу катания колес, толщина гребня, его вертикальный подрез и другие виды износа колес регламентированы ПТЭ.

Действующие сейчас ПТЭ не допускают проката колес более 9 мм у рефрижераторных и грузовых вагонов, более 8 мм у мотор-вагонного состава и пассажирских поездов местного и пригородного сообщения и более 7 мм у локомотивов, мотор-вагонных поездов и пассажирских вагонов дальнего следования. У экипажей, обращающихся со скоростями свыше 120 км/ч, прокат ограничен пятью миллиметрами. Не допускаются к эксплуатации локомотивы и мотор-вагонный подвижной состав с роликовыми буксовыми подшипниками с ползунами на колесах (выбоинами) более 0,7 мм, а с подшипниками скольжения — более 1 мм; у вагонов эти нормы соответственно равны 1 и 2 мм.

Толщина изношенного гребня не должна быть меньше 25 мм (при скоростях свыше 120 км/ч — не меньше 28 мм). Не допускается также вертикальный износ (подрез) гребня высотой более 18 мм.

Одним из важных размеров колесной пары является расстояние между внутренними вертикальными гранями бандажей или ободов колес (так называемая ширина насадки колес). На железных дорогах Советского Союза ширина насадки колес принята равной (1440+3) мм (для экипажей, обращающихся со скоростями движения свыше 120 км/ч, допуск соответствует +1 мм).

У находящихся в эксплуатации колесных пар могут быть отклонения от указанных номинальных размеров. В частности, возможно различие в размерах ширины насадки, измеренной в разных точках по ободу колес у одной колесной пары, отклонения в. размерах ширины бандажа в разных точках по кругу катания» овальность бандажа по кругу катания, эксцентричность бандажей, по кругу катания относительно осевой линии, разность диаметров бандажей по кругу катания у одной колесной пары и у одного экипажа.

Перечисленные отклонения от номинальных размеров колесной пары нормируются при выходе экипажа из заводского или подъемочного ремонта [28—30]. Как будет показано ниже, на характер процессов взаимодействия пути и подвижного состава параметры колесной пары и отклонения от номинальных размеров могут оказывать большое влияние. Так, угол наклона гребня бандажа и форма износа определяют возможность и вероятность, вкатывания гребня бандажа колеса на рельс. Суммарный зазор между гребнями колеса и рабочими гранями рельсов существенно, влияет на амплитуду извилистого движения экипажей и возникающие при этом горизонтальные боковые силы между колесами и рельсами.

Для прохождения подвижным составом кривых участков пути и стрелочных переводов большое значение имеет ширина бандажа (колеса). Регламентирована в эксплуатации и местная ширина бандажа (136—152 мм). Местное уширение должно быть не более. 3 мм, а равномерный наплыв на наружной грани бандажа не более 8 мм.

Некоторые параметры колесной пары и отступления от номинальных размеров колесной пары оказывают влияние на вертикальные силы при взаимодействии колес и рельсов. К ним относятся общая масса колесной пары с жестко присоединенными к ней деталями, неровности на поверхности катания, прокат бандажей, эксцентричность насадки и овальность колес. Диаметр колес и особенно кривизна и форма выкружки в месте перехода от гребня колеса к поверхности катания существенно влияют на напряжения в контакте колес и рельсов.

Биение бандажей по кругу катания в эксплуатации не должно быть больше 2 мм. К сожалению, пока не нормируется неравномерность проката бандажей по кругу катания, создающая большие силы инерции необрессоренных масс. Фактически в эксплуатации можно встретить подвижной состав с отклонениями в содержании колесных пар больше указанных выше.