СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ПУТИ, ИЗМЕРЯЕМЫЕ В ХОДЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Измерения на подвижном составе

Методы определения фактических размеров экипажной части, указанные в подразделе 7.2.2, очевидны и не нуждаются в разъяснении. Перечисленные там же механические характеристики опытного экипажа определяют на специальных стендах или непосредственно в местах проведения поездных динамических испытаний. Специальные стенды используют, например, для динамической тарировки гидравлических демпферов, с помощью которых рассчитывают коэффициенты вязкого трения при приложении к демпферу силы, изменяющейся по гармоническому закону. Для определения момента сил сопротивления повороту тележек локомотива относительно его кузова также используется специальный стенд (например, типа примененного на опытном кольце в ЧССР), на котором момент сил определяется и регистрируется как функция угла поворота тележки относительно кузова.

В испытательном центре Витри (Франция) используются катковые вибрационные стенды, позволяющие создавать гармонические колебания (перемещения) колес вагона или локомотива с заданной частотой. При этом могут воспроизводиться колебания подпрыгивания, галопирования и боковой качки экипажа. Измеряя при таких колебаниях колес на стенде перемещения и ускорения в заданных точках экипажа (при различных фиксированных частотах), можно получить частотные характеристики (ЧХ) для любого элемента экипажа. С помощью ЧХ можно прогнозировать поведение такого экипажа на пути со случайными неровностями, для которых функции спектральной плотности известны. Такие стенды позволяют с большой точностью определять также частотные характеристики колебаний самого кузова как гибкой конструкции на опорах, прогнозировать эти колебания кузова как конструкции и тем самым предотвратить такие ошибочные решения в конструкции кузова, которые могут вызвать дискомфорт у пассажиров.

Перед динамическими испытаниями опытных экипажей у них обычно определяют жесткости рессорных комплектов при их загрузке и разгрузке, а также декременты колебаний. Обычно для определения статических жесткостей рессорных комплектов опытных экипажей проводят многократные подъемки и опускания кузова экипажа электрическими домкратами, чтобы рессорный комплект последовательно полностью разгружался и нагружался. При этом одновременно фиксируют прогибы рессорных комплектов и вертикальные нагрузки на них.

По результатам таких опытов строят диаграммы работы рессорных комплектов и по ним определяют статический прогиб, жесткость и относительную силу трения гасителя колебаний в статике (пример такой диаграммы см. на рис. 15).

В условиях поездных испытаний собственные частоты колебаний экипажа и декременты колебаний определяют методом «сбрасывания экипажа с клиньев». Для этого одиночный опытный экипаж перекатывают через подложенные на рельсы клинья. Эти клинья устанавливают под колесами таким образом, чтобы воспроизводились основные виды колебаний: подпрыгивание, галопирование и боковая качка. Для имитации подпрыгивания клинья одних и тех же размеров подкладывают под все колеса экипажа, для галопирования — под все колеса одной тележки, а для боковой качки — под все колеса экипажа по одной рельсовой нити. Перекатывание экипажа через клинья и одновременное падение колес с клиньев на рельсы приводят к возникновению в экипаже собственных колебаний, анализ записи которых позволяет определить частоту собственных колебаний, их декремент, моменты инерции подрессоренных масс (по известным характеристикам жесткости рессорного подвешивания).

В поездках по опытному участку измеряют и регистрируют: колебания в первой и второй ступени рессорного подвешивания (иногда колебания подпрыгивания, галопирования и боковой качки разделяют и регистрируют отдельно); вертикальные силы, действующие на элементы экипажа, за счет колебаний на рессорах надрессорного строения и рам тележек; горизонтальные поперечные силы в экипаже; вертикальные и горизонтальные поперечные силы, передаваемые колесами рельсам; ускорения в различных точках экипажа; угловые перемещения тележек относительно кузова и рельсового пути; другие необходимые в испытаниях линейные и угловые перемещения элементов в экипажной части.

Эти измерения проводятся при нескольких заданных градациях скорости движения. Разность между градациями скоростей составляет от 10 до 30 км/ч и зависит от предполагаемых динамических качеств экипажа.

Для измерения взаимных перемещений (колебаний) элементов экипажа и деформаций упругих связей в статике и динамике применяются электрические прогибомеры, а для измерения ускорений в разных точках конструкции экипажа — электрические ускорение меры.

Обычно в таких случаях корпус прогибомера крепится на какой-либо части экипажа (назовем ее частью № 1) или на приваренном к ней жестком кронштейне, а подвижная часть прогибомера упирается в другую часть экипажа (часть № 2). При этом должны быть обеспечены двусторонние перемещения подвижной

части прогибомера, равные возможным максимальным амплитудам колебаний.

При изучении динамических угловых и поперечных перемещений тележек и кузова экипажа относительно рельсов на последние устанавливают скользящие по головке рельса и охватывающие ее так называемые лыжи. Лыжи на шарнирах закрепляют на кузове и тележке экипажа, а перемещения некоторой точки этой лыжи относительно точки их закрепления измеряют прогибомером.

Ускорениемеры крепят жестко на детали, ускорения которой замеряют; при этом направление их работы должно совпадать с направлением измеряемого ускорения. Если между деталью и ускорениемером есть какой-либо промежуточный элемент (например, кронштейн), то он должен быть очень жестким, чтобы вибрация этого элемента не внесла искажения в результаты измерений.

Теория работы датчиков перемещений и ускорений, их конструкция, методы метрологической проверки и тарировок являются специальным разделом науки о телеметрии и измерительных приборах. Краткое описание применяемых в динамических испытаниях подвижного состава прогибомеров, ускорениемеров, силомеров, а также электронных усилителей для усиления получаемых от этих датчиков сигналов можно найти, например, в работах [226, 60, 95] и других источниках.

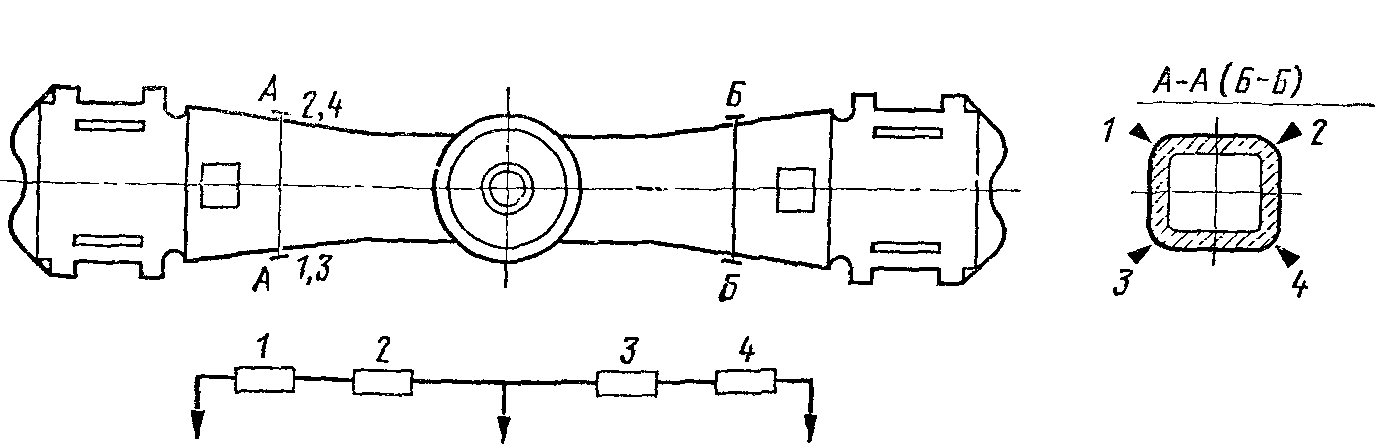

Для измерения усилий, действующих между элементами конструкции экипажа, применяют специальные электрические силомерные датчики — силомеры. Они устанавливаются между деталями, передающими усилия друг другу. Когда установка их в конструкции невозможна для определения сил, действующих на конструкцию, используют напряженное состояние самой конструкции, т. е. элементы конструкции экипажа используются как своеобразные силомеры. Так, например, для измерения вертикальных усилий, действующих на надрессорные балки вагонов, на средней их части (рис. 140) наклеивают проволочные датчики сопротивления (тензорезисторы), включаемые в одно из плеч электрического моста Уитстона.

Рис. 140. Схема наклейки датчиков иа надрессорную балку вагона:

1. 2. 3, 4 — датчики (тензорезисторы)

1 В его основе лежит идея Π. П. Мельникова, изложенная им в работе [198] еще в 1835 г., где он предлагал допускаемые напряжения в рельсах получать расчетом на основе опыта работы какой-либо из уже эксплуатируемых железных дорог.

При ненагруженном состоянии этот мост балансируется (в его диагонали при этом Ток равен нулю). При статическом и динамическом нагружении надрессорной балки колебания тока в диагонали моста, возникающие за счет динамических или статических деформаций датчиков на балке, будут пропорциональны действующим на балку нагрузкам. Таким образом, надрессорная балка становится своеобразным динамометром.

Точно так же на боковины (боковые рамы) тележек грузовых вагонов наклеивают тензорезисторы в таких точках конструкции, в которых напряжения боковин зависят только от вертикальных или только горизонтальных сил, действующих на буксовый узел тележки. Схемы наклейки и соединения таких датчиков на боковине тележки грузового вагона приведены, например, в работе [227].

Для определения зависимости напряжений в боковинах тележек, а следовательно, и показаний датчиков от действующих на боковины вертикальных сил также используется подъемка кузова с помощью домкратов; для определения зависимости показаний датчиков от горизонтальных поперечных сил, действующих на буксовый узел, выкатывают одну из колесных пар тележки и стягивают боковины специальным стяжным устройством со встроенным в него силомером. Таким образом, до начала испытаний становится известной сила тока в диагоналях мостов Уитстона описанных измерительных схем, соответствующая единице вертикальной или горизонтальной нагрузки, передаваемой боковой раме (тарировочные коэффициенты).

Каждый раз в зависимости от конструкции экипажа и напряженного состояния в тех или иных его элементах можно предложить различные схемы измерения действующих в экипаже вертикальных или поперечных горизонтальных сил с помощью наклейки на эти элементы тензорезисторов.

Однако особое место во всем комплексе измерений динамических процессов в подвижном составе занимают методы непосредственного измерения сил, действующих между колесами и рельсами.

В последнее время изучали напряженное состояние дисков колес, а в спицевых колесах — спиц и нашли на них такие точки, в которых суммарные напряжения от изгиба, сжатия и растяжения почти полностью зависят только от вертикальных или только от горизонтальных боковых сил, действующих на колесо. В этих точках колеса наклеивают тензорезисторы и соединяют их в мосте Уитстона так, чтобы при качении колеса по рельсу можно было бы измерять суммарные деформации колеса от действия или только вертикальных, или только горизонтальных поперечных сил. Установленные на колесах датчики между собой соединяют так, что их деформации в ходе перекатывания колеса или регистрируются непрерывно, или измерительный датчик включается в измерения лишь в тот момент, когда проходящий через него радиус колеса попадает в точку контакта колеса с рельсом.

Поскольку эти датчики установлены на вращающемся колесе, выводы от электрической схемы наклеенных на колесо датчиков делаются с помощью специальных токосъемников. Таким образом, колесные пары экипажа становятся силомерно-измерительными колесными парами; будем их в дальнейшем называть измерительными колесными парами.

Методики выбора точек наклейки тензорезисторов на колеса экипажа, технология подготовки к работе измерительных колесных пар и особенности их эксплуатации сейчас детально разработаны и освещены в ряде работ [228, 229, 230, 231].

Вертикальные и горизонтальные ускорения в различных точках экипажа при его движении по пути измеряются и регистрируются как общие динамические характеристики экипажа и используются, главным образом, для оценки плавности хода. В последнем случае при исследовании плавности хода пассажирского подвижного состава (дизель- и электропоездов, автомотрис, пассажирских вагонов) измерения производятся в вагонах, нагруженных до полной грузоподъемности, и в порожних вагонах.

Вся описанная аппаратура чаще всего питается от специального генератора переменного тока частотой 3000—5000 Гц. Получаемые от приборов сигналы усиливаются усилителями. С выхода усилителей сигналы поступают на регистрирующую аппаратуру: самописцы, осциллографы, записывающие динамические процессы на бумаге или фотобумаге, или на магнитографы, записывающие сигналы на магнитную ленту.

Генераторы, питающие датчики, другие источники питания, усилители, а также регистрирующая аппаратура размещаются в специальном вагоне-лаборатории. Этот вагон включается в поезд и совершает поездки по участку вместе с опытными экипажами. От вагона-лаборатории к датчикам на опытных экипажах проводят кабели, по которым датчики получают электропитание, а сигналы от датчиков поступают на усилительную аппаратуру.