Электрические передачи переменного тока состоят из тягового синхронного генератора переменного тока СГ, статического преобразователя частоты СПЧ и асинхронных короткозамкнутых тяговых электродвигателей АТД переменного тока. Такие передачи применены на опытных тепловозах ВМЭ1, ТЭ120, ТЭМ21. Асинхронные короткозамкнутые двигатели имеют заметные преимущества перед электрическими машинами постоянного тока (простота устройства, эксплуатационная надежность, высокая удельная мощность, жесткая естественная характеристика, уменьшение расхода меди, снижение затрат на обслуживание и ремонт и другие), что делает передачу переменного тока достаточно перспективной для применения на тепловозах. Очевидна эффективность применения таких передач на маневровых тепловозах. В этом случае можно строить четырехосные маневровые локомотивы с электрической передачей с приемлемыми нагрузками от оси на рельсы и обладающими высокими тяговыми качествами.

При этом упрощается система полной автоматизации управления работой такого локомотива.

Применение на отечественных тепловозах передач переменного тока сдерживалось отсутствием надежных и экономичных статических преобразователей частоты переменного тока, состоящих из выпрямительной установки и инвертора. Естественная жесткость характеристик АТД приводит к тому, что при изменении внешних нагрузок в широких пределах частота их вращения nАТд в рабочем диапазоне почти не изменяется. Изменение величины лАТд нерегулируемого электродвигателя зависит от скольжения ротора и составляет примерно 1 — 2 %.

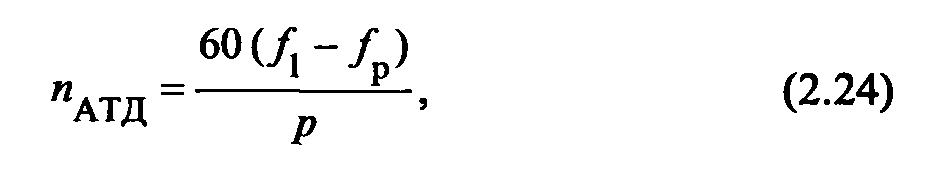

Частота вращения ротора асинхронного тягового электродвигателя тепловоза, мин-1, определяется выражением

где р — число пар полюсов;f1 — частота питающего напряжения Ur, Гц; fр — частота скольжения ротора, Гц.

Скольжением ротора S асинхронного двигателя называют разность между частотой вращения магнитного поля статора пх и частотой вращения ротора nАTд, отнесенную к величине ηχ.![]()

Частота скольжения и частота вращения ротора nАTд (или магнитного поля статора), связаны выражением

![]()

С учетом (2.26) выражение (2.25) примет вид

![]()

Разность f1 -fр =f2 также называют частотой скольжения ротора.

Величина скольжения ротора SАТд меняется от S = 1 при неподвижном роторе до S=0 при синхронном режиме его работы.

Второй способ регулирования электродвигателя переменного тока, то есть регулированием питающего напряжения, оказался более простым и эффективным для целей локомотивной тяги и нашел практическое применение на опытных тепловозах.

Для устойчивой работы асинхронного короткозамкнутого двигателя в качестве привода транспортного средства необходимо осуществлять одновременное изменение ряда параметров питающего тока. Оптимальное соотношение этих параметров тока впервые было найдено академиком М.П. Костенко [16] и представлено в виде следующего равенства

![]()

(2.27)

где Uд1 и UДном — действительное и номинальное напряжение АТД, В; f1 и fном — действительная и номинальная частоты питающего напряжения, Гц; Mд1 и МДном — действительное и номинальное значение вращающего момента на роторе АТД, Н-м.

Как следует из выражения (2.27), оптимальный режим работы асинхронного тягового электродвигателя определяется соотношением трех его параметров: напряжения Uд 1, его частоты f1 и величины вращающего момента М. Такой режим работы АТД соответствует режиму постоянной мощности, что обеспечивает наилучшие значения к.п.д. передачи и тепловоза в целом.

Для регулирования частоты вращения ротора АТД на опытных отечественных тепловозах переменного тока используют статические преобразователи частоты, состоящие из выпрямительной установки и автономного инвертора тока.

Электрическая передача переменного тока маневрового тепловоза ТЭМ21, построенного на Брянском машиностроительном заводе, состоит (рис. 24) из синхронного тягового генератора переменного тока, двух статических преобразователей частоты и четырех асинхронных тяговых электродвигателей ДАТ-305. Синхронный тяговый генератор ГСТ1050-1000, имеющий три трехфазные обмотки (две тяговые и третья — для питания электроприводов вспомогательных машин), с помощью полужесткой муфты соединен с коленчатым валом дизеля 2-6Д49 мощностью 1100 кВт (1500 л.с.).

Рис. 24. Принципиальная схема электрической передачи переменного тока тепловоза ТЭМ21: СГ — синхронный тяговый генератор; УВУ — управляемая выпрямительная установка; АИТ — автономный инвертор тока; БЗТ — блок запирающих (тормозных) тиристоров; В-ТПЕ — управляемый вентиль цепи возбуждения СГ; RT — сопротивление тормозных резисторов; АТД — асинхронный тяговый электродвигатель

Каждый из статических преобразователей частоты СПЧ состоит из трехфазной управляемой выпрямительной установки УВУ и автономного инвертора тока АИТ и предназначен для регулирования частоты и амплитуды питающего напряжения UАТЦ асинхронных тяговых электродвигателей. Асинхронные тяговые электродвигатели АТД попарно подключены к статическим преобразователям. Реверсирование АТД осуществляется изменением последовательности чередования фаз питающего тока. Питание обмотки возбуждения синхронного генератора переменного тока производится от вспомогательной обмотки СГ через управляемый выпрямитель В-ТПЕ. Система возбуждения СГ функционирует по принципу прямого самовозбуждения с начальным подвозбуждением от источника постоянного тока.

В качестве приводов вспомогательных машин и механизмов тепловоза ТЭМ21 применены электродвигатели переменного тока. На тепловозе ТЭМ21 установлена система электрического реостатного торможения, которая является вспомогательным тормозом локомотива. Для управления значением тормозной силы локомотива при электрическом торможении используется блок тормозных (запирающих) тиристоров (БЗТ), с помощью которого обеспечивается заданное переключение групп тормозных резисторов RT при торможении и в режиме нагружения дизеля с помощью реостата.

Тепловоз ТЭМ21 оборудован бортовой микропроцессорной системой управления, контроля и диагностики, которая обеспечивает автоматическое управление работой локомотива в тяговом и тормозном режимах. Расчетная касательная сила тяги, реализуемая четырехосным тепловозом со сцепным весом 920 кН при расчетной скорости Vр = 9,15 км/ч, составляет FKp = 300 кН. Максимальная сила тяги в момент трогания с места при коэффициенте сцепления ψκ = 0,385 - FK max = 319,7 кН. Таким образом, опытный четырехосный тепловоз ТЭМ21 с электрической передачей переменного тока по тяговым свойствам заметно превосходит серийные шестиосные маневровые тепловозы ТЭМ2, ТЭМ6 с передачей постоянного тока.