§ 13. РАСХОД ТОПЛИВА ТЕПЛОВОЗНЫМИ ДИЗЕЛЯМИ НА НЕРАСЧЕТНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ

Расчет рабочего процесса тепловозного дизеля для определения расхода топлива при нерасчетных режимах работы связан с большими трудностями. Поэтому во многих случаях могут представить интерес приближенные зависимости при предварительной оценке расходов топлива и при сравнительных расчетах. Но и здесь встречаются трудности, вытекающие из разнообразия схем, параметров и средств наддува, условий горения, методов продувки и т. д.

Особенно актуален вопрос о расходе топлива тепловозными дизелями на нерасчетных режимах ввиду работы локомотива в эксплуатации при резко переменных нагрузках и частотах вращения вала и длительной работы дизеля на холостом ходу.

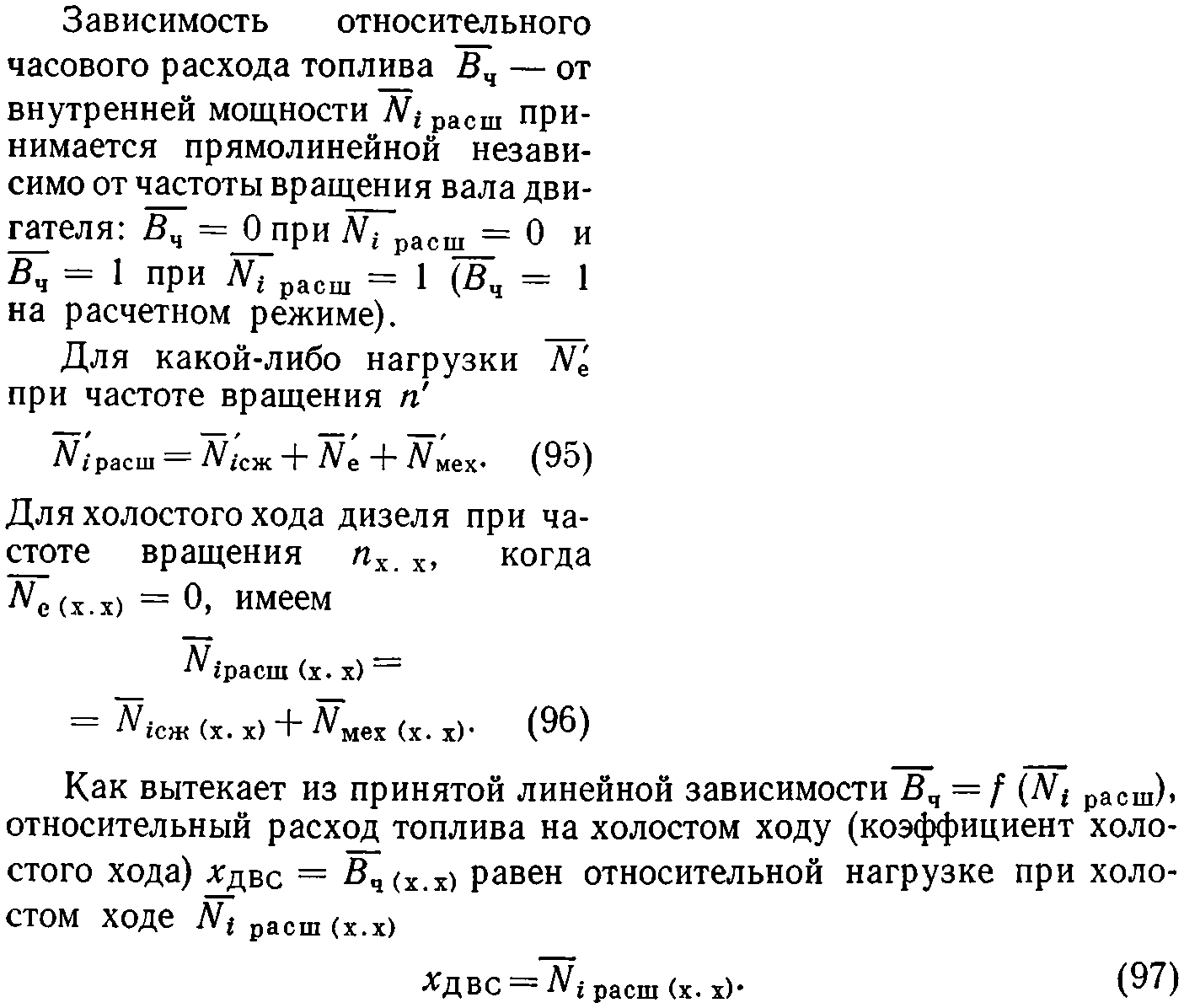

В практике широко пользуются прямолинейной зависимостью между расходом топлива и нагрузкой двигателя. Для определения приближенной расходной характеристики тепловозного двигателя может быть предложен метод, основанный на анализе процессов расширения и сжатия в цилиндрах, как это имеет место в ГТУ, где процессы расширения в турбине и сжатия в компрессоре разделены. Будем исходить из следующей вспомогательной характеристики — зависимости расхода топлива от внутренней мощности расширения (рис. 24).

При расчетной нагрузке внутренняя мощность расширения в цилиндрах в долях от расчетного значения

Рис. 24. Вспомогательная характеристика — зависимость расхода топлива от внутренней мощности расширения в цилиндрах дизеля

Отсюда коэффициент холостого хода тепловозного дизеля при расчетной частоте вращения вала п об/мин (по нагрузочной характеристике):

Обычно расход топлива на холостом ходу оценивается по отношению к расходу при расчетной нагрузке двигателя, когда последняя не совпадает с номинальной. При совпадении же их относительный расход на холостом ходу одинаково определяется по отношению к расходу при расчетной (номинальной) мощности двигателя. В обоих случаях зависимость расхода топлива принимается прямолинейной до расчетной мощности.

Искомая характеристика расхода топлива (нагрузочная характеристика) при п об/мин выразится прямой АД при изменении относительной эффективной мощности дизеля от 0 до 1 (на протяжении отрезка БВ).

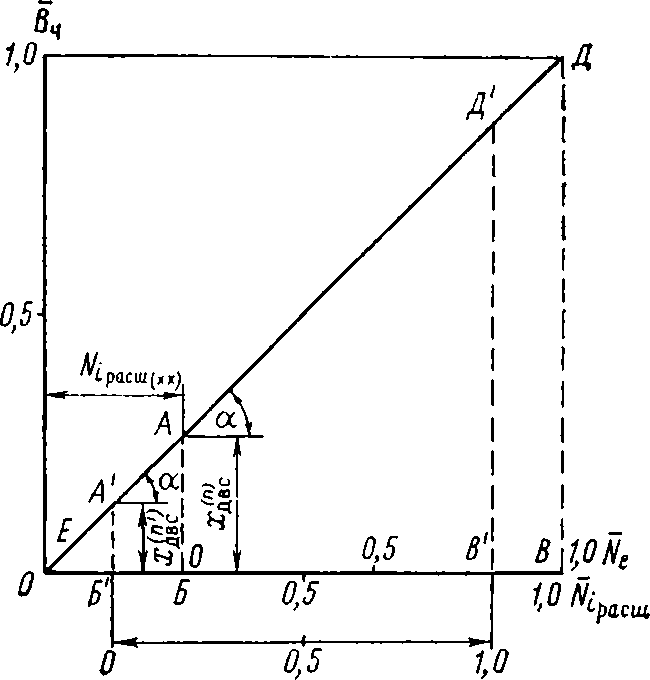

Рис. 26. Изменение расхода топлива дизелем 2Д100:

а — 850 об/мин; б — 610 об/мин; в — 430 об/мин

Рис. 25. Вспомогательные расходные характеристики при разных частотах вращения вала (n и n')

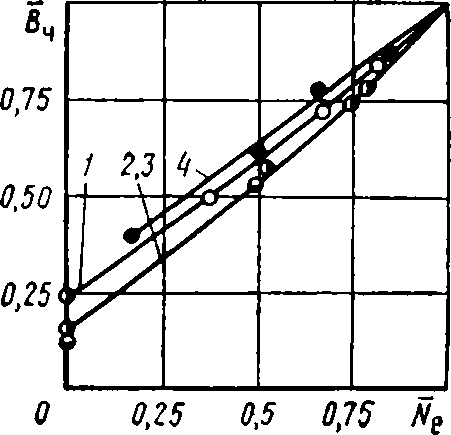

Рис. 27. Изменение расхода топлива дизелем Д50:

а — 740 об/мин; б — 560 об/мин

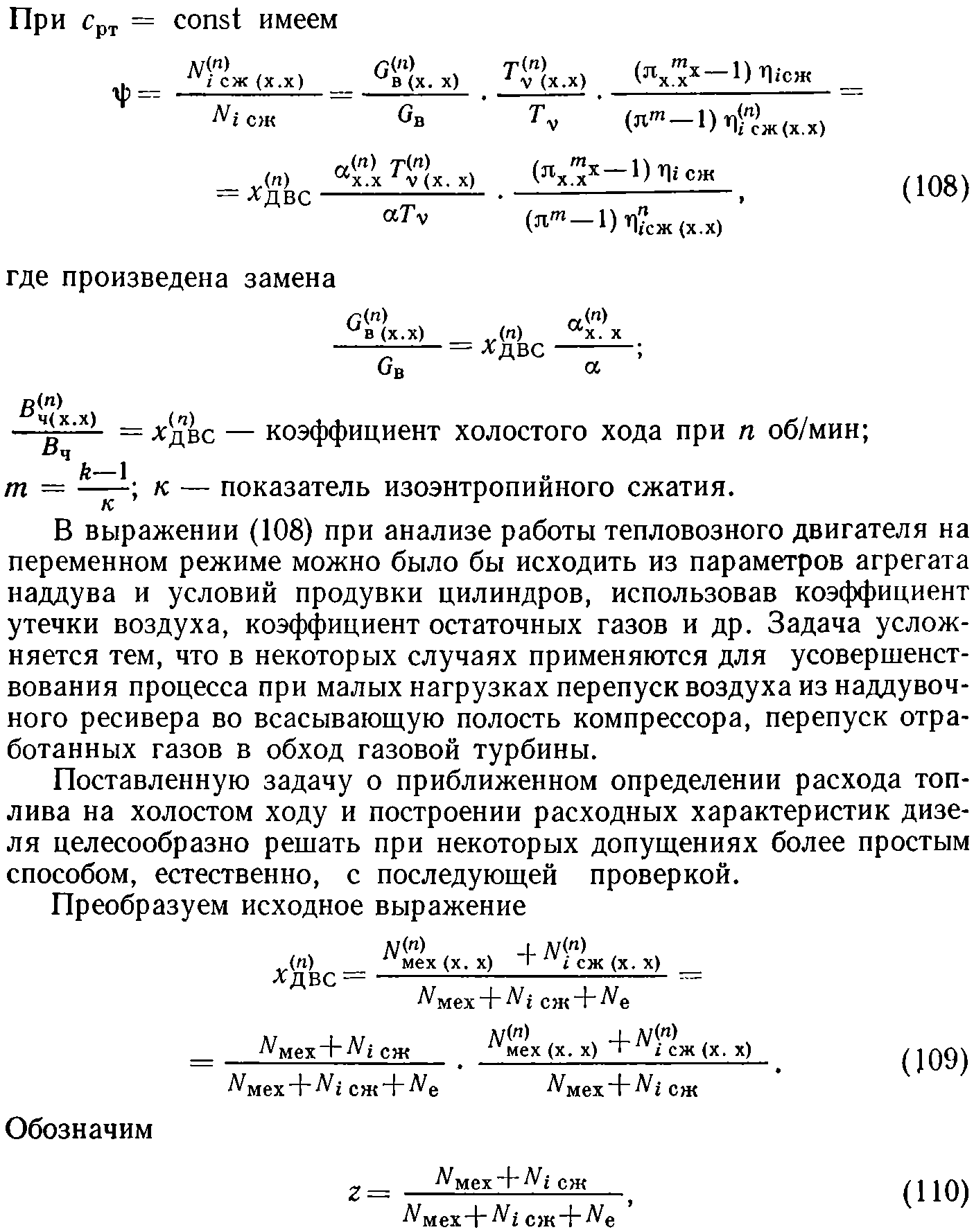

Рис. 28. Расходные характеристики тепловозных дизелей:

1 - 2Д100; 2 — 10Д100; 3 — 11Д45; 4— 1Д12

Расчетная мощность сжатия воздуха

![]()

где z — коэффициент относительной затраты, представляющий собой отношение суммы мощностей механических потерь и сжатия к мощности расширения дизеля.

В табл. 11 приведены расчетные значения z для тепловозных дизелей. Видно, что значения z колеблются для большинства двигателей в узких пределах. Например, для дизелей Д50= 0,528-0,544. Отметим, что эти значения близки к величинам, свойственным локомотивным газотурбинным установкам, при температуре газов перед турбиной Т3=1000° К, однако при промежуточном охлаждении воздуха в процессе сжатия. При отсутствии промежуточного охлаждения рассматриваемое отношение достигает значительно больших величин до 0,57.

Таблица 11

Примем приближенно

Откуда следует, что

Рис. 29. Изменение механического к. п. д. в зависимости от эффективной мощности турбины

2. Ni мех — мощность внутренних механических потерь; основными из них являются потери на трение между поршнем и цилиндровой втулкой, которые составляют 40—60% суммарных механических потерь. Сюда относятся также «насосные» потери (на впуск и выталкивание газов), которым на индикаторной диаграмме соответствует площадь между линиями выпуска и впуска; к «насосным» потерям относится также затрата мощности на нагнетатель, если он приводится от вала дизеля.

Потери на трение между поршнем и цилиндровой втулкой, а также «насосные» потери зависят от нагрузки дизеля; они уменьшаются со снижением нагрузки и в том случае, когда частота вращения остается неизменной. Что касается приводного нагнетателя, то следует выделить объемный нагнетатель, мощность которого при данной частоте вращения независимо от нагрузки дизеля остается постоянной. При приводном центробежном компрессоре ввиду особенностей его характеристики к механическим потерям, не зависящим от нагрузки дизеля, следует отнести примерно 20% его номинальной мощности (потери на трение в нагнетателе). Остальные 80% мощности относятся к «насосным» потерям, меняющимся при постоянной частоте вращения в зависимости от нагрузки дизеля; их следует включать в Ni мех.

Закономерность изменения внутренних механических потерь в зависимости от нагрузки дизеля не изучена, нет также достаточных для обобщения опытных данных. Можно ориентировочно считать, что эти потери главным образом определяются степенью изменения давления в цилиндре или отношением pv/pz при расчетном режиме дизеля; pv — давление в начале сжатия.

Внутренние механические потери при работе дизеля на холостом ходу с номинальной частотой вращения вала п можно определить с помощью коэффициента х (рис. 30), который показывает, какую долю составляют эти потери на холостом ходу от величины их при расчетной нагрузке. Зависимость коэффициента х от отношения p/pzпринята приближенно в зависимости от отношения конечного давления газа к начальному при расчетном режиме [7].

Рис. 30. Изменение коэффициента х в зависимости от отношения pvlpz

Мощность внутренних механических потерь для тепловозного дизеля при работе на холостом ходу с расчетной частотой вращения

![]()

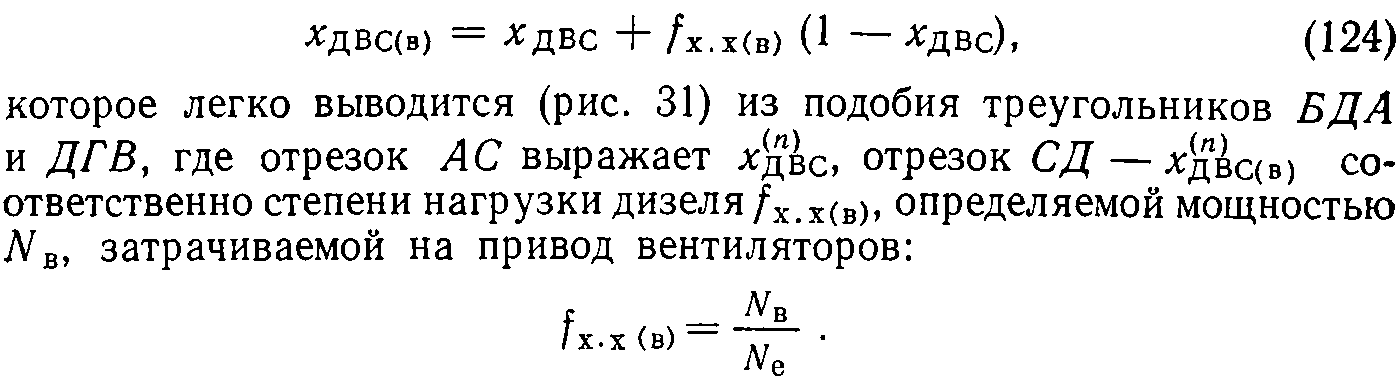

Часто расход топлива тепловозным дизелем на холостом ходу дается с учетом мощности, затрачиваемой на привод вентиляторов главного холодильника и промежуточного охлаждения наддувочного воздуха. Для перехода от коэффициента хДВС, определяемого, как показано выше, к хДВС(в), учитывающему расход мощности на привод вентиляторов, можно пользоваться соотношением

Мощность NB принимается для заданных климатических условий.

Определим коэффициент холостого хода![]() при работе дизеля на скоростном режиме, отличном от расчетного.

при работе дизеля на скоростном режиме, отличном от расчетного.

Отдельные составляющие механических потерь в дизеле по-разному зависят от частоты вращения вала. Так, потери на трение пропорциональны частоте вращения в степени 1,5—2, при этом, как указывалось выше, они почти не зависят от нагрузки двигателя.

Насосные потери и мощность, затрачиваемая на привод нагнетателей, ввиду динамического напора, обусловленного сопротивлением в клапанах, изменяются пропорционально частоте вращения вала в 3-й степени. При этом они существенно зависят от нагрузки. Следовательно, влияние изменения частоты вращения вала двигателя должно рассматриваться с учетом величины нагрузки. Это относится также к потерям на трение между поршнем и втулкой. Однако зависимость потерь на трение поршня [4] от частоты вращения вала ввиду отсутствия постоянного сплошного масляного слоя несколько слабее. Здесь показатель степени, видимо, не больше 1,3—1,5.

Рис. 31. График, поясняющий определение коэффициента холостого хода хДВС(в)

Если для холостого хода дизеля при расчетной частоте вращения вала мощность механических потерь установлена, то для другой частоты вращения мощность механических потерь на холостом ходу может быть вычислена, если дополнить выражение (121):

Таблица 12

Для холостого хода при частоте вращения п' и минимально устойчивой частоте вращения пх<х, которая является весьма характерной при оценке экономичности тепловозного дизеля, принимаем среднее значение v = 1,5.

Таким образом, коэффициент холостого хода при нерасчетной частоте вращения вала (п')

Минимальная частота вращения коленчатого вала тепловозных дизелей устанавливается опытным путем (табл. 12) [13, с. 9].

Здесь следует отметить, что применительно к дизелю 2Д100 осуществляется с целью экономии топлива модернизация на пониженную частоту вращения холостого хода до 300 об/мин [39].

Несмотря на ряд допущений, полученные зависимости для подсчета коэффициента холостого хода дают достаточно близкие к действительным значениям.