Повреждения контактной сети самым серьезным образом сказываются на движении поездов: общесетевой анализ показал, что около 70% отказов приводят к задержкам поездов. Перерывы в движении при этом в основном превышают 1 ч и в отдельных случаях достигают 3 ч. Наибольшие задержки объясняются или неумелой организацией восстановительных работ, в частности неиспользованием методов временного восстановления, или трудностью подъезда к месту повреждения при занятости путей остановившимся подвижным составом.

Наиболее распространенными видами нарушения нормальной работы контактной сети являются: пережоги и обрывы контактных проводов и несущих тросов, разрушения фиксаторов, обрывы струн, пробои, перекрытия и механические разрушения изоляторов, повреждения опор.

Пережоги контактных проводов происходят примерно в 2 раза чаще на линиях постоянного тока, чем переменного, причем вне мест секционирования в 4—5 раз больше, чем в местах секционирования.

Основные причины пережогов вне мест секционирования — короткие замыкания на э.п.с., опускание токоприемников под нагрузкой, трогание мощных электровозов постоянного тока при гололеде на контактных проводах. Пережоги в местах секционирования (на воздушных промежутках и изолирующих сопряжениях) происходят в основном в моменты проследования или остановки на них э.п.с., когда имеет место значительная разница в значениях напряжения на смежных секциях.

Для повышения надежности токосъема, в частности снижения числа пережогов контактных проводов и интенсивности их изнашивания, должен соблюдаться определенный, регламентированный Министерством путей сообщения порядок работы электроподвижного состава на одном или нескольких токоприемниках.

В нормальных эксплуатационных условиях на линиях постоянною тока грузовые электровозы ВЛ22, ВЛ23, ВЛ8, ВЛ10, ВЛ10у, ВЛ82, ВЛ82М, двухсекционный ВЛ11 и пассажирские ЧС2, ЧС2Т, ЧСЗ должны во время движения работать на одном, заднем по ходу, токоприемнике.

При стоянке на станциях, остановочных пунктах и остановках в пути следования на этих электровозах должен быть поднят второй токоприемник; этот токоприемник опускают после трогания при достижении скорости 10—15 км/ч. Второй токоприемник на линиях постоянного тока необходимо поднимать также на затяжных подъемах, где наблюдается повышенный электрический износ контактных проводов.

Трогание электровозов ВЛ82, ВЛ82 и двухсекционного ВЛ11 с путей, имеющих одиночный контактный провод, должно осуществляться только при последовательном соединении тяговых двигателей (в маневровом режиме) до выхода на пути, контактная подвеска которых имеет два контактных провода. Работа одиночных электровозов (без поездов) производится на одном токоприемнике.

При неисправности одного из токоприемников допускается трогание на одном токоприемнике также и с поездом (и следование до ближайшего депо или пункта технического обслуживания). В этом случае на электровозах, обеспечивающих электрическое отопление пассажирских вагонов, при стоянке свыше 10 мин необходимо периодически с интервалом 10 мин отключать контактор отопления.

Трехсекционные электровозы ВЛ11 должны следовать с поездами и в одиночном порядке на двух токоприемниках. Трогание осуществляется на последовательном соединении всех двигателей (маневровый режим) на двух токоприемниках с переходом на последовательно-параллельное соединение и разрывом силовой цепи после выхода на главные пути с двумя контактными проводами.

В случае неисправности двух токоприемников допускается трогание на одном токоприемнике только на маневровом режиме и следование до ближайшего пункта ремонта без применения параллельного соединения двигателей.

Пассажирские электровозы постоянного тока ЧС6 и ЧС200 должны работать на двух токоприемниках (втором и четвертом по ходу движения), а трогание с поездом производить на трех (первый токоприемник опускается при достижении скорости 10—15 км/ч). По деповским и станционным путям разрешено движение электровоза на одном токоприемнике при включенных под нагрузку двигателях одной секции.

На линиях переменного тока все электровозы, в том числе ВЛ80С в составе трех секций, во всех режимах должны работать при одном (втором по ходу движения) токоприемнике.

При двух и более электровозах в голове поезда или при следовании сплоток электровозов как переменного, так и постоянного тока, кроме электровозов ЧС6, ЧС200 и трехсекционных В Л11, работа должна осуществляться при одном (втором) токоприемнике на каждом электровозе, но суммарное их число не должно превышать трех. При стоянке двух электровозов постоянного тока в голове поезда на первом поднимают дополнительно второй токоприемник, который опускают посте трогания при достижении скорости 10—15 км/ч.

Трогание электровозов ВЛ11 по системе многих единиц в составе четырех секций должно производиться при последовательном соединении тяговых двигателей (в маневровом режиме).

На электрифицированных линиях переменного тока, расположенных в степных и лесостепных зонах, где на ригелях жестких поперечин в весенние периоды начинается массовое гнездование птиц, были часты пережоги несущего троса в точках подвеса под ригелями. Причина этого — перекрытия подвесных изоляторов прутьями, которые роняют птицы при постройке гнезд. В последнее время найден способ предотвращения гнездования на ригелях, основанный на использовании отпугивающего (репеллентного) эффекта, возникающего в момент соприкосновения птицы с проводом, находящимся под напряжением.

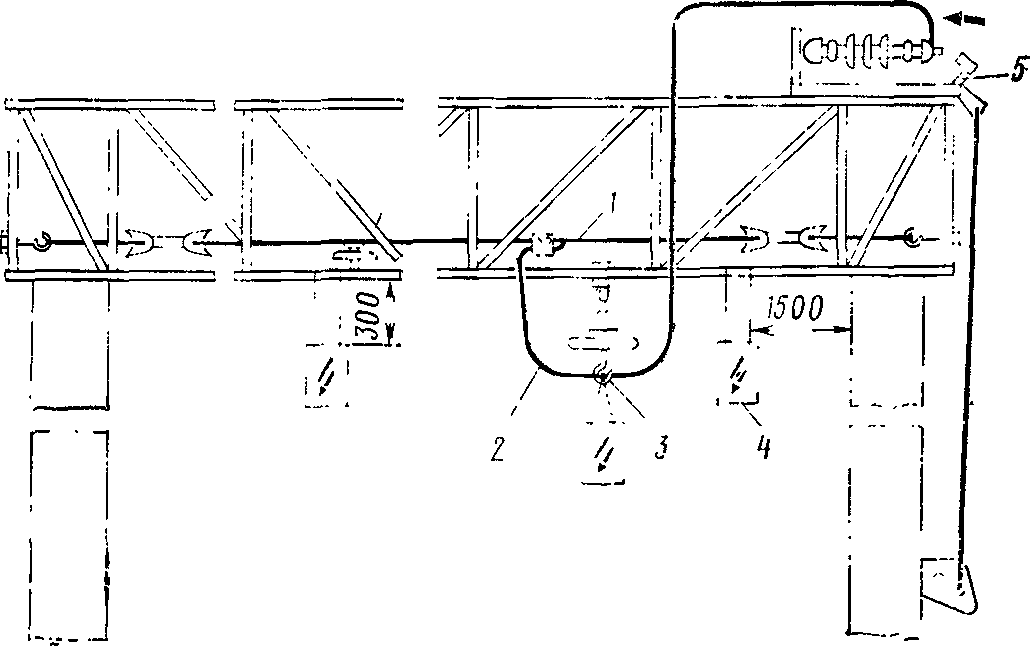

Такая защита от птиц называется электрорепеллентной. Основными элементами ее являются голый репеллентный провод, протянутый внутри ригеля изолированно от него (рис. 82), и антенна — провод, подвешенный на изоляторах к нескольким ригелям вдоль контактных подвесок. К антенне присоединены репеллентные провода нескольких ригелей. Вследствие электрического влияния контактных подвесок на антенну она, а вместе с ней и репеллентные провода оказываются под высоким наведенным напряжением. Приступая к постройке гнезда, птица, пытаясь отодвинуть мешающий ей репеллентный провод, захватывает его клювом.

Рис. 82. Расположение элементов электрорепеллентной защиты контактной сети на жесткой поперечине:

1 — репеллентный провод, 2 — электрический соединитель, 3 — антенна, 4— знаки указатели; 5 — заземлитель

Поскольку она находится на заземленном ригеле, то в этот момент через нее пройдет не смертельный, но создающий достаточный отпугивающий эффект ток 6—10 мА, и птица улетает (для создания такого разрядного тока длина антенны должна равняться 160 -190 м).

Обрывы контактных проводов происходят как следствие коротких замыканий из-за набросов на них заземленных проводов и негабаритности подвижного состава (например, при отрыве листов железа на крышах грузовых вагонов), а также пожаров, неисправного состояния токоприемников, дефектов стыковых зажимов, чрезмерного местного износа и дефектов изготовления провода, неправильного монтажа или регулировки воздушных стрелок. Немало обрывов контактных проводов происходят вследствие потери проводом прочности при длительном протекании тока в неудовлетворительно установленных на них питающих зажимах или в местах соприкосновения двух проводов.

Одной из причин обрыва биметаллического несущего троса является сильная коррозия стальных частей проволок из-за повреждения медной оболочки при монтаже.

Разрушения сочлененных фиксаторов происходят при раскрытии их под действием сильного ветра. Обрывы струн наиболее часты в полукомпенсированных контактных подвесках при крайне низких температурах окружающего воздуха; в результате большого смещения контактного провода относительно несущего троса и уменьшения стрел провеса несущего троса средние струны в пролетах становятся особенно сильно нагруженными.

На отдельных участках, где нагрузка э.п.с. наибольшая (на подъемах), при недостаточном числе поперечных электрических соединителей в подвеске по звеньевым струнам из несущего троса в контактный провод в зоне нахождения токоприемника протекают значительные токи. В этих условиях в местах плохого контакта между звеньями струн происходит их отжиг и обрыв.

Перекрытия изоляторов происходят обычно во время дождя или тумана при их загрязнении, пробои — при недостаточном качестве изготовления и при работе тарельчатых изоляторов на изгиб пли при ударах, при которых появляются внутренние трещины между пестиками и шапками. Механические разрушения имеют место при работе стержневых изоляторов на изгиб (например, при неправильном монтаже фиксатора) или при сильной коррозии пестиков тарельчатых изоляторов токами утечки (при загрязненной поверхности фарфора).

Повреждения опор происходят из-за воздействия на них не убранных своевременно рабочих органов путевых и снегоуборочных машин. Имеют место случаи падения железобетонных и металлических опор при сильной коррозии стальной арматуры опор или анкерных болтов фундаментов.

Анализ отказов контактной сети на разных участках показал, что наибольшая интенсивность их наблюдается в первое время после перевода участка на электротягу, что объясняется отдельными нарушениями технологии монтажа, установкой дефектного оборудования и арматуры. Число отказов, называемых внезапными, постепенно уменьшается и через 2—3 месяца после ввода участка стабилизируется. Новое увеличение интенсивности отказов наступает лишь по истечении срока нормальной работы оборудования, который зависит от условий эксплуатации электрифицированного участка (интенсивности и скорости движения поездов, мощности э.п.с., метеорологических условий и др.), а также от качества оборудования. Отказы в период «старения» оборудования называются постепенными. Предупреждению постепенных отказов способствует высокое качество технического обслуживания и текущего ремонта контактной сети, в том числе всесторонняя дефектировка оборудования.