СЕКЦИОНИРОВАНИЕ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

Обычно контактная сеть каждого пути перегона получает питание от двух тяговых подстанций, расположенных с разных сторон перегона. Такой способ питания называется двусторонним. По сравнению с односторонним способом питания он обеспечивает снижение токов от каждой тяговой подстанции, а следовательно, и уменьшение падения напряжения и потерь электрической энергии.

Рис. 2. Схема поста секционирования контактной сети:

TП1, ТП2 — тяговые подстанции:

B1— В8— быстродействующие выключатели

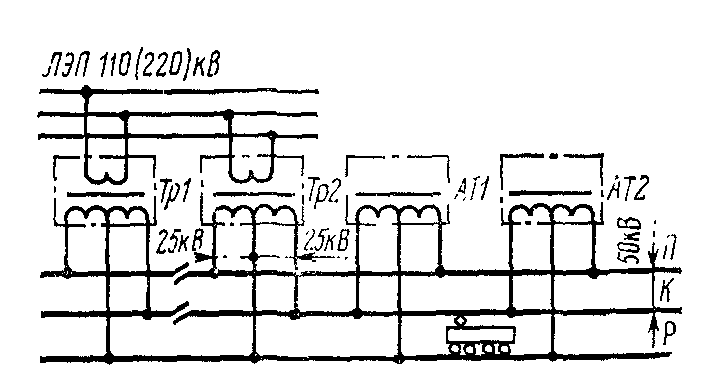

Рис. 3. Схема электроснабжения по системе 2X25 кВ

На двухпутных участках постоянного тока для уменьшения падения напряжения и потерь энергии выгодно соединять контактную сеть обоих путей. Такое соединение выполняют посредством постов секционирования или пунктов параллельного соединения контактной сети.

Пост секционирования устраивают примерно посередине между тяговыми подстанциями, где по каждому пути предусмотрена изоляция расположенных с разных сторон поста одной контактной подвески от другой. Пост секционирования оборудован четырьмя быстродействующими выключателями, осуществляющими не только поперечное, но и продольное соединение контактных подвесок (рис. 2).

Такой пост решает и вторую задачу — обеспечивает автоматическое отключение участка (секции) контактной сети, на которой произошло короткое замыкание или перегрузка (потребление локомотивами, находящимися на данном участке, недопустимого по площади сечения проводов тока). Так, например, при коротком замыкании на IV секции, как показано на рисунке, произойдет отключение быстродействующего выключателя В1 тяговой подстанции ТП2 и выключателя В8 поста секционирования.

Хотя принятая на наших дорогах система переменного тока напряжением 25 кВ пока не ограничивает пропускную способность линий, при дальнейшем увеличении нагрузок, например при увеличении числа тяжеловесных поездов, такие ограничения могут наступить как по уровню напряжения на токоприемнике э.п.с., так и по нагреву проводов контактной сети.

Поэтому в настоящее время у нас начато применение системы электротяги 2x25 кВ.

Сущность системы 2x25 кВ состоит в том, что на тяговой подстанции установлены специальные трансформаторы (Тр1, Тр2, рис. 3), имеющие по две вторичные обмотки с номинальным напряжением 27,5 кВ. Эти обмотки соединены последовательно, а их общая точка подключена к рельсам Р. Вывод одной из вторичных обмоток подключен к проводам контактной подвески К, а другой- к питающему проводу П, подвешенному на опорах изолированно от контактной подвески. При этом и контактная подвеска, и питающий провод находятся под напряжением 25 (27,5) кВ по отношению к рельсам, а напряжение между ними равно 50 (55) кВ.

На межподстанционной зоне на расстоянии 15 -25 км друг от друга установлены автотрансформаторы (ATI, АТ2) с коэффициентом трансформации 2, подключенные к контактной подвеске и питающему проводу. Средняя точка каждого автотрансформатора соединена с рельсами. Автотрансформаторы понижают напряжение петли «контактная подвеска-питающий провод» до напряжения контактной сети. Таким образом, электроэнергия подается от тяговой подстанции по контактной подвеске и питающему проводу к автотрансформаторам при номинальном напряжении 55 кВ, а автотрансформаторы преобразуют ого в напряжение 27,5 кВ (между контактной подвеской и рельсами), на которое рассчитан э.л.с.

Во время движения поезда по участку автотрансформаторы, располагаемые на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга, принимают нагрузку по очереди. Ток электровоза без трансформации течет по тяговой сети только между э.п.с. и ближайшим к нему в данный момент автотрансформатором, а на большем расстоянии — от подстанции до этого автотрансформатора— ток в тяговой сети вдвое меньше, чем электровоза. Благодаря уменьшению тока снижаются потери напряжения и энергии в системе электроснабжения, что позволяет увеличить расстояние между тяговыми подстанциями в 1,5—2 раза по сравнению с системой 25 кВ (примерно до 100 км) и обойтись меньшей площадью сечения проводов контактной сети.

Важным достоинством новой системы является уменьшенное влияние тяговой сети на линии связи. Это объясняется тем, что токи в контактной подвеске и питающем проводе на большей части межподстанционной зоны близки по значению и направлены противоположно, а ток в рельсах невелик.

С целью обеспечения возможности снятия напряжения на отдельных путях перегонов и станций при сохранении питания электроэнергией других путей, что может оказаться необходимым не только при возникновении коротких замыканий и аварийных ситуаций на сети или э.п.с., но и для обеспечения плановых работ по контактной сети, выполняемых со снятием напряжения, контактная сеть делится на отдельные участки (секции), электрически непосредственно не связанные между собой, не только на перегонах, о чем только что было сказано, но и на станциях.

Секционирование подразделяют на продольное и поперечное. К продольному секционированию относят разделение сети у тяговой подстанции и поста секционирования, сети станции и перегона, сети разных парков станции или групп путей.

К поперечному секционированию относят разделение между собой контактной сети главных путей перегонов, станций и обгонных пунктов, отделение сети путей, на которых производятся погрузочно-разгрузочные работы, осмотр крышевого оборудования и экипировка э.п.с., а также его отстой в пунктах оборота и на зонных станциях.

Продольное секционирование чаще всего осуществляется посредством изолирующих сопряжений анкерных участков (в обиходе называемых воздушными промежутками), поперечное секционирование — посредством секционных изоляторов.

Смежные секции контактной сети могут быть соединены между собой путем включения соответствующих секционных разъединителей. Однако при указанном способе секционирования секции соединяются между собой также и токоприемниками проходящего э.п.с., замыкающего полозами контактные провода, принадлежащие разным секциям.

В ряде случаев последнее недопустимо. Например, на особенно низких искусственных сооружениях при расположении контактных проводов на наименьшей допустимой высоте над уровнем головок рельсов воздушные зазоры между проводом и заземленными частями оказываются меньше нормальных для данного уровня напряжения. Поэтому подавать напряжение на контактные провода в таком искусственном сооружении нельзя. На дорогах переменного тока для обеспечения более равномерной нагрузки трехфазной системы, к которой подключены тяговые подстанции, применяется чередование фаз, т. е. смежные секции контактной сети питаются от разных фаз.

В таких местах для исключения возможности соединения контактных проводов разных секций полозами токоприемников» что приводит к коротким замыканиям (на линиях переменного тока — к междуфазным к.з.), сопряжения анкерных участков выполняют с нейтральными вставками. Э. п. с. должен проходить их с отключенным током (на выбеге); это предупреждает пережог контактного провода электрической дугой, возникающей между полозом и проводом, принадлежащим секции, с которой сходит токоприемник, если локомотив потребляет ток.

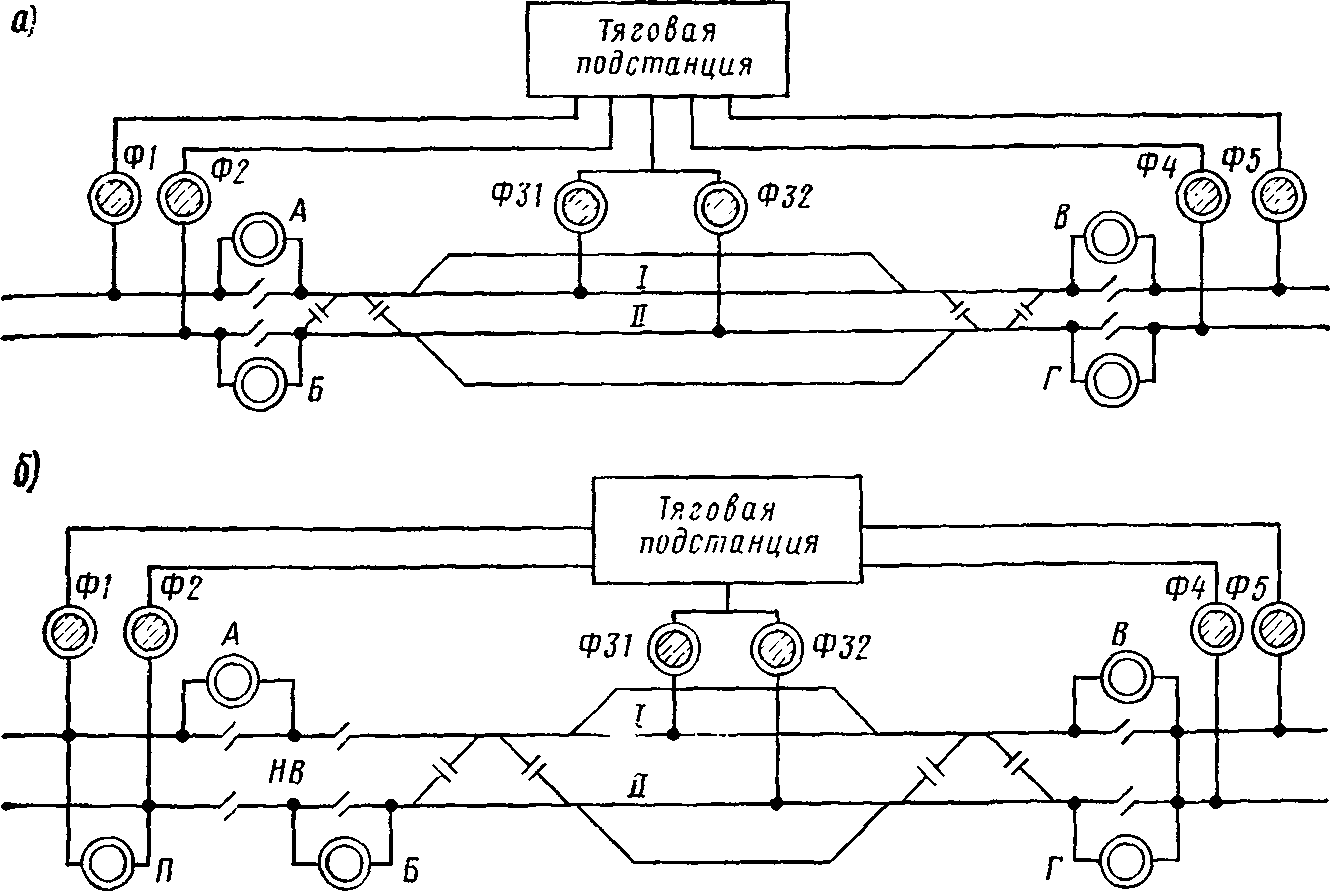

Типовые схемы питания и секционирования контактной сети на двухпутных участках дорог постоянного и переменного тока приведены на рис. 4.

Рис. 4. Схемы питания и секционирования контактной сети на двухпутных участках дорог постоянного (а) и переменного (б) тока

На этих схемах буквами А, Б, В, Г обозначены разъединители продольного секционирования, П — поперечного секционирования, Ф—разъединители питающих линий. Посредством разъединителей А и Б может быть подано напряжение на изолирующие сопряжения с нейтральными вставками (ИВ), что необходимо для вывода э.п.с. с нейтральной вставки в тех случаях, когда он остановится на ней.

Остановка э.п.с. на нейтральной вставке крайне нежелательна, так как подача напряжения на нее, производимая по просьбе машиниста, и снятие напряжения, производимое после уведомления машиниста об освобождении локомотивом нейтральной вставки, требует значительного времени и, следовательно, приводит к сбою в движении поездов. Поэтому задача машиниста — проследовать нейтральную вставку без остановки, для чего обеспечить необходимую скорость движения э.п.с. перед отключением тока.

На приведенных схемах косыми параллельными линиями обозначены изолирующие сопряжения анкерных участков, а параллельными линиями, перпендикулярными осям путей съездов, — секционные изоляторы. Окружностями со штриховкой внутри обозначены нормально включенные разъединители, без штриховки — нормально отключенные.

На границах между линиями, электрифицированными по системам постоянного и переменного тока, устраивают станции стыкования. Характерным для таких станций является деление контактной сети на три района: в одном из них сеть всегда находится под напряжением постоянного тока, в другом — всегда под напряжением переменного тока, к третьем (районе Переключения)— напряжение на каждом пути может быть тем или другим в зависимости от того, какого рода тока э.п.с. направляется на этот путь или находится на нем.

Такой режим работы станции стыкования определяет и схему ее питания и секционирования, особенностью которой является наличие пунктов группировки, в которых сосредоточены переключатели, подключающие контактные подвески путей к питающим линиям постоянного или переменного тока. Переключение контактной сети производится автоматически одновременно с переводом стрелок дежурным пункта маршрутно-релейной централизации. Специальное устройство на этом пункте позволяет изменить напряжение контактной сети пути, с которого ушел отцепившийся от состава электровоз, хотя путь остался занятым вагонами.

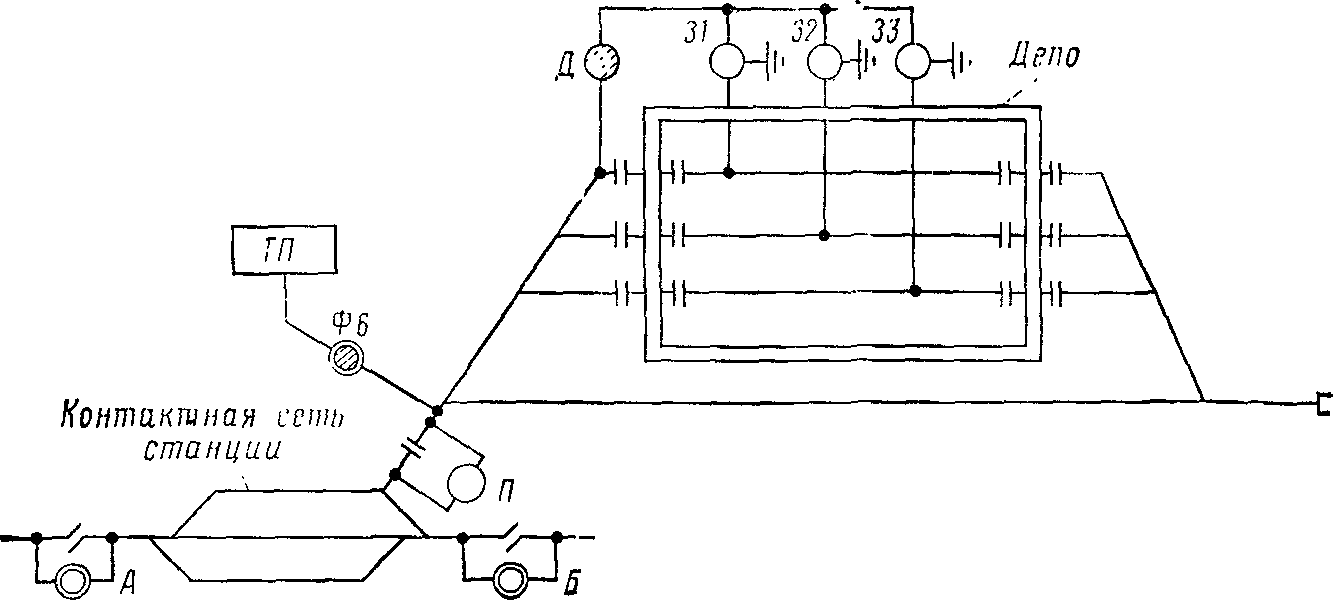

Питание контактной сети депо от тяговой подстанции 777 производится обычно отдельной питающей линией с разъединителем (Ф6 на рис. 5).

Если заезд э.п.с. на каналы депо производится на высоком напряжении (это характерно для канав, предназначенных для обслуживания электропоездов), то напряжение на контактную сеть каждой канавы подается с помощью индивидуального разъединителя (31, 32, 33) с заземляющим ножом. Наличие такого ножа обеспечивает заземление контактной сети соответствующей канавы сразу же после отключения разъединителя.

Ручные приводы этих разъединителей связаны со световыми указателями специальной сигнализации внутри и снаружи депо.

Рис. 5. Схема питания и секционирования контактной сети депо:

ТП — тяговая подстанция, А, Б—продольные секционные разъединители; П — поперечный секционный разъединитель; Д — деповской секционный разъединитель; Ф6 - разъединитель питающей липни, 31—33 — разъединителя в депо

Горение красной лампы указателя внутри депо на той или иной канаве указывает на наличие высокого напряжения на сети этой канавы, т. е., в частности, на недопустимость подъема людей на крышу э.п.с.; зеленая лампа загорается после снятия напряжения. Снаружи депо показания указателей соответствуют показаниям светофоров автоблокировки. Красный свет свидетельствует о снятии высокого напряжения на соответствующей канаве и запрещает заезд э.п.с. на нее, поскольку полозом токоприемника может быть перекрыт секционный изолятор перед воротами канавы, в результате чего произойдет короткое замыкание.